Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

Science & Vie - Le numéro 1296 du 27 août 2025

Consultez le sommaire détaillé des articles parus dans ce numéro de Science & Vie.

Feuilletez un extrait de cette parution. Achetez le numéro au format papier ou numérique pour le retrouver sur votre espace client et l’application KiosqueMag.

KiosqueMag, la boutique officielle de Science & Vie propose l’accès le plus complet aux archives de la revue.

Au sommaire de ce numéro

Rythmes scolaires : On a tout faux

THE HANDMAID'S TALE

Ci-gisent les glaciers...

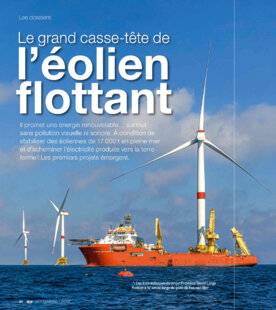

Le grand casse-tête de l'éolien flottant

LES NOUVELLES PISTES DE LA THÉORIE DU TOUT