Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

Les Cahiers de Science et Vie - Le numéro 224 du 13 août 2025

Consultez le sommaire détaillé des articles parus dans ce numéro de Les Cahiers de Science et Vie.

Feuilletez un extrait de cette parution. Achetez le numéro au format papier ou numérique pour le retrouver sur votre espace client et l’application KiosqueMag.

KiosqueMag, la boutique officielle de Les Cahiers de Science et Vie propose l’accès le plus complet aux archives de la revue.

Au sommaire de ce numéro

DE CONFLIT EN CONFLIT

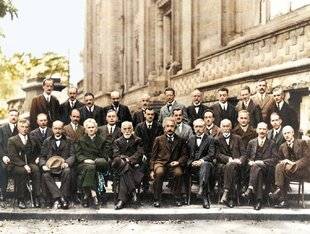

MÉCANIQUE QUANTIQUE, LUMIÈRE OU TÉNÈBRES

HIROSHIMA & NAGASAKI

« On évoque souvent la possibilité de guerres de l'eau, bien qu'on n'en connaisse aucune. »

« L'atome scientifique n'a rien en commun avec l'atome philosophique des Grecs. »