Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

Hors-Séries - Le numéro 173 du 13 août 2025

Consultez le sommaire détaillé des articles parus dans ce numéro de Hors-Séries.

Feuilletez un extrait de cette parution. Achetez le numéro au format papier ou numérique pour le retrouver sur votre espace client et l’application KiosqueMag.

KiosqueMag, la boutique officielle de Hors-Séries propose l’accès le plus complet aux archives de la revue.

Au sommaire de ce numéro

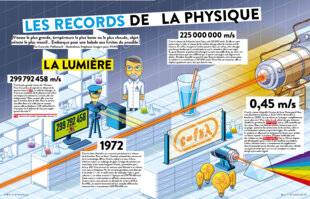

LES RECORDS DE LA PHYSIQUE

PHYSIOUE PHÉNOMENALE

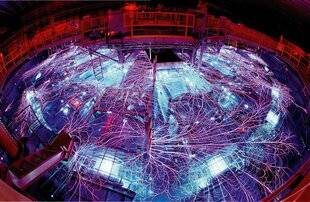

PLONGÉE AU CŒUR DE LA MATIÈRE MOLLE

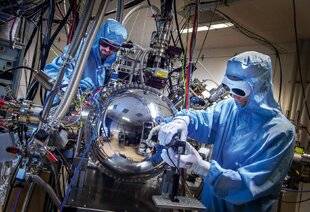

LA QUÊTE DES SUPRA CONDUCTEURS

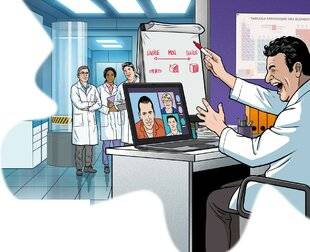

UN LABO QUI FILME L'INVISIBLE !