Un masque noir frappe à la porte. L'inconnu délivre deux messages à Mozart qui n'a plus un sou : « Je viens vous commander une œuvre, une messe des morts », et « cinquante ducats, les cinquante autres quand j'aurai la messe ». Quelques semaines plus tard, l'homme en noir a tombé le masque, secouru Mozart évanoui en pleine représentation de La Flûte enchantée, mis le malade au lit, saisi la partition du Requiem et une plume pour l'achever. Mozart exsangue compose à haute voix, l'homme écrit sous sa dictée. « Maintenant la mineur… Con-fu-ta-tis. Le feu. Deuxième mesure, deuxième temps. Ma-le-dic-tis. Sol dièse évidemment ». Toute la nuit. Au petit matin, Constanze rentre de cure. Trop tard. Mozart se meurt. Mozart est mort. Le corbillard s'éloigne sous la neige fondue. Fosse commune, pelletées de chaux sur le cadavre anonyme. Plan rapproché, trente-deux ans plus tard : « Médiocrités partout. Maintenant et à venir. Médiocrités, je vous bénis. Amen ! » Bienheureux les médiocres dont « je suis le champion. » Finale dans l'hospice où tout avait commencé par le cri de l'homme en noir : « Mozart ! Mozart ! pardonne-moi. Pardonne à ton assassin. » 1984, les nations éblouies acclament Amadeus de Milos Forman, d'après la pièce de Peter Shaffer (1979) adaptée par l'auteur. Huit Oscars, quatre Golden Globes, médailles à Tokyo, à Rome, à Helsinki… César du « meilleur film étranger » : la planète en est convaincue, Antonio Salieri, champion des médiocres, a tué le ménestrel de Dieu. Item sans titre La légende noire L'accusation n'a pas attendu 1984. Le professeur Franz Xaver Niemetscheck qui tient ses informations de la veuve et des orphelins rédige une première biographie de Mozart, parue en 1798, remaniée en 1808 : « Un beau jour d'automne, Constanze le conduisit en voiture au Prater pour le distraire et le remonter. Ils s'assirent à l'écart et Mozart se mit à parler de la mort ; il disait qu'il composait le Requiem pour lui-même. Des larmes brillaient dans ses yeux : “Je sens trop que je n'en ai plus pour longtemps. On m'a sûrement empoisonné. Je ne peux me défaire de cette idée… ” ». Notons que le biographe ne fait aucune allusion à Salieri et ajoute : « elle n'était guère capable de le consoler et de lui montrer l'inanité de ces imaginations mélancoliques. » Trop tard. La rumeur se propage à la vitesse du poison. Aucun Viennois au début du XIXe siècle ne peut l'ignorer. En 1823, aiguisée par un accident ou un suicide manqué, elle se matérialise. Au mois de février, le lieutenant artiste Adolf von Schaden fait paraître à Munich les premiers actes d'un drame qu'il achèvera en 1825 : Das Requiem, oder Mozarts Tod ( Le Requiem ou la mort de Mozart ). S'y rejoue la scène du Prater en version épique : « La tombe est ouverte à mon chagrin, l'enfer envoie ses démons pour se moquer de moi, et une fièvre maligne parcourt mon corps, je pense que j'ai été empoisonné ! » Empoisonné par un rival jaloux, mais jaloux de ses frasques, non de sa musique, et qui ne se nomme pas encore Salieri. Le 31 mai paraît à Graz le « poème dramatique » Mozart de Joseph Hoffbauer qui confie le soin d'assassiner le martyr

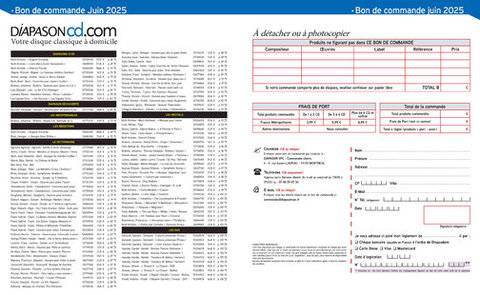

Le contenu complet de cet article est réservé aux abonnés. Vous pouvez également acheter Diapason n°746 au format digital. Vous le retrouverez immédiatement dans votre bibliothèque numérique KiosqueMag.

Voir plus