Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

Les Cahiers de Science et Vie - Le numéro 223 du 18 juin 2025

Consultez le sommaire détaillé des articles parus dans ce numéro de Les Cahiers de Science et Vie.

Feuilletez un extrait de cette parution. Achetez le numéro au format papier ou numérique pour le retrouver sur votre espace client et l’application KiosqueMag.

KiosqueMag, la boutique officielle de Les Cahiers de Science et Vie propose l’accès le plus complet aux archives de la revue.

Au sommaire de ce numéro

LES JARDINS DE LA RENAISSANCE

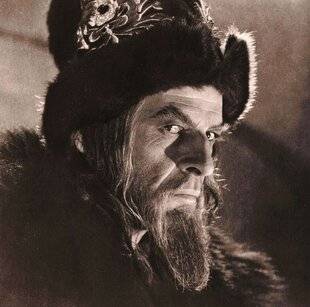

DE IVAN LE TERRIBLE À POUTINE

« L'archéologue produit des archives du sol qui ouvrent un tout autre récit que celui des textes. »

« Une autocratie, des régions sans autonomie, un empire qui s'est constitué depuis Ivan le Terrible. »

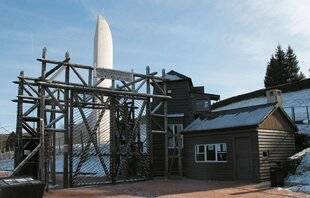

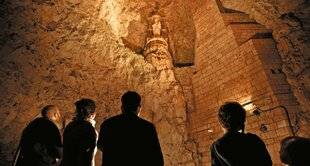

LES MUCHES DE NAOURS