Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

Top Santé - Le numéro 422 du 2 octobre 2025

Consultez le sommaire détaillé des articles parus dans ce numéro de Top Santé.

Feuilletez un extrait de cette parution. Achetez le numéro au format papier ou numérique pour le retrouver sur votre espace client et l’application KiosqueMag.

KiosqueMag, la boutique officielle de Top Santé propose l’accès le plus complet aux archives de la revue.

Au sommaire de ce numéro

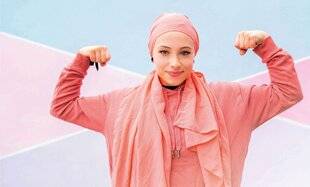

D'AUTRES ARMES FACE AU CANCER

FEMMES ET MALADES LA DOUBLE PEINE ?

J'ai la PEAU SÈCHE

VERTIGES QUAND S'INQUIÉTER ?

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE VACCIN